了解什麼是縫隙工作!對個人職涯發展有何優缺點?企業缺工該怎麼善用此模式?

面對缺工與多元就業型態,善用企業協作軟體 JANDI,打造縫隙工作的彈性勞動機制

我們對工作的想像隨著時代轉變,過去老一輩覺得要在一家公司待到退休;中生代工作者覺得有好舞台就要抓住機會趕快跳槽;到了 Z 世代工作者更進一步覺得非必要找一份全職工作,反而縫隙工作更能滿足當下需求!

文/ JANDI 特約編輯陳薪智

全球的工作模式持續轉型,2016 年開始零工經濟(Gig Economy)一詞興起之後,近期又有一個新的詞彙稱為「縫隙工作 Spot Work」。

所謂零工經濟就是勞動者與雇主之間的合作多屬於短期或一次性,參與者多以自僱者身份參與,根據自身需求選擇接單的時間和數量。而縫隙工作可視為零工經濟的新形態之一,通常每次勞務僅需數小時即可完成,屬於更短期、彈性且即時的勞動。

縫隙工作概念如何形成的?

縫隙工作模式的開端,可回溯到日本年輕世代對彈性自由工時的傾向,根據日本總務省調查,日本的 25~34 歲族群有 32% 目前是非全職的狀態,這個數字比十年前多出 10%。不過年輕人願意貢獻勞動力有供給端,那勞動市場也要有「需求端」才能創造成交機會。

這時候,就產生了日本第一大縫隙工作媒合平台 Timee,平台上讓雇主刊登各種縫隙工項目,舉凡便利商店、餐廳、藥妝店、飯店、健身房、零售、物流倉儲都是需求相當龐大的項目。有了媒合平台的推波助瀾,縫隙打工的媒合數量大幅成長,根據日本的經濟研究所調查,縫隙工作創造的市場規模在這一兩年維持 30% 的成長幅度,2023 年創造的產值換算成台幣大約有 173 億元。

縫隙工作這股風潮也吹來台灣,根據商業週刊的報導發現,全台約有 300 萬人透過台灣本土的縫隙工作媒合平台,尋找臨時工作來當作是主要工作以外的收入來源。特別是台灣勞工平均工時高,但實質薪資成長相對緩慢,所以促使許多人躍躍欲試,尋找可以彈性勞務、每次只需 1~3 小時的縫隙工作。

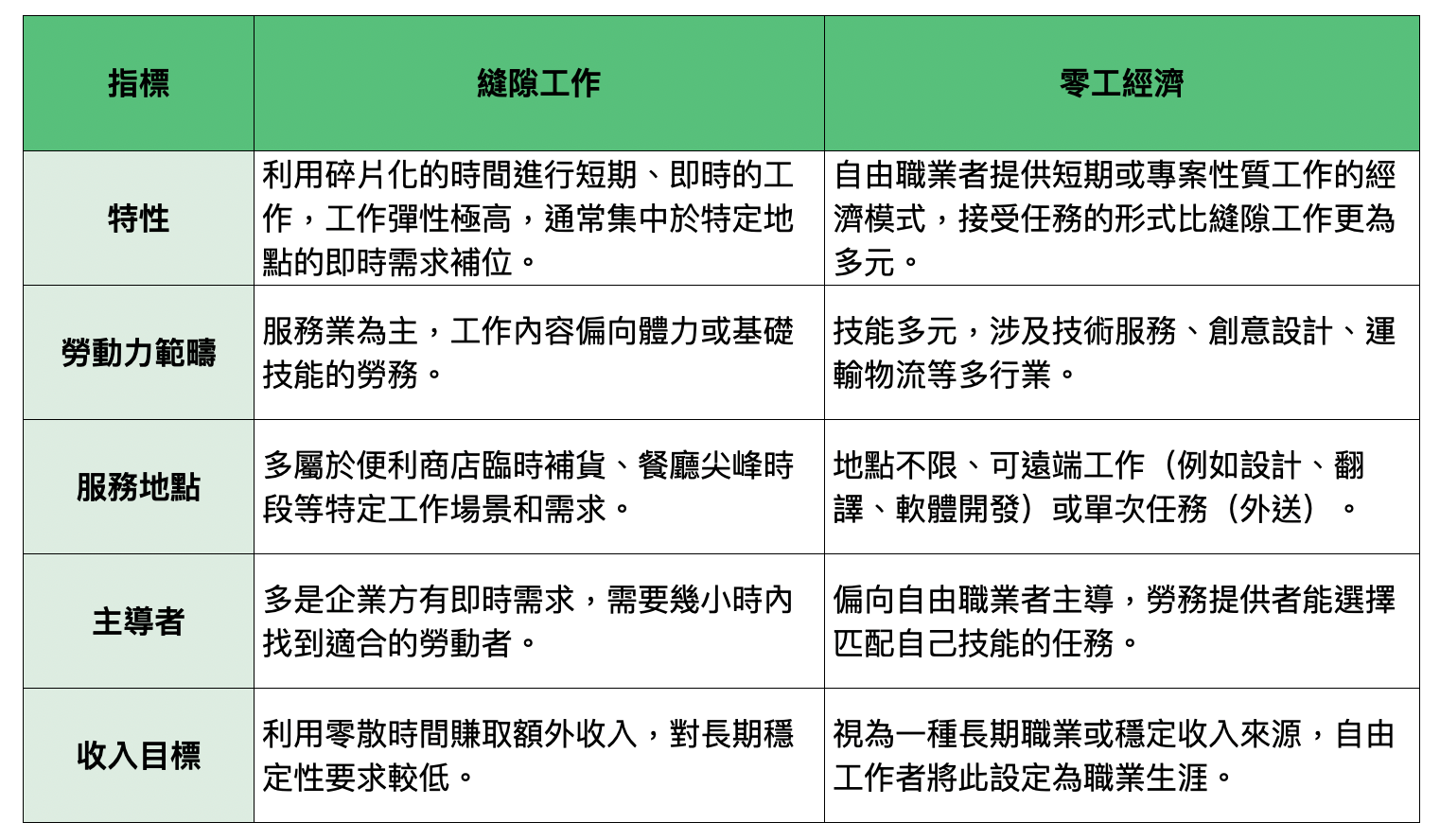

縫隙工作與零工經濟有哪些差別?

如果仔細觀察縫隙工作與零工經濟,以下從不同角度來比較這兩者的差異。

從上述表格可以發現,縫隙工作更講究即時性、特定地點和短期彈性,因此要即時補位與時間上急迫需求。能投入縫隙工作的族群,主要多圍繞在學生族群(課餘時間投入短期工作)、兼職族群/家庭主婦夫(有較多零散時間獲取額外收入,可根據孩子上學時間靈活安排工作)、退休或準退休人士(希望保持社會參與感,會選擇相對不用耗費體力的工作)。

縫隙工作有何優缺點?

長期投入縫隙工作對職涯發展有何優劣勢?在優勢方面有以下幾個特點:

- 更能自主安排時間:特別追求工作與生活平衡的人,或是不希望受傳統辦公室環境束縛的人群,較能掌握生活自主權。

- 快速獲得報酬:通常縫隙工作因為不是簽約或月結的勞務關係,通常可以完成工作後當下就能拿到報酬。

- 增加社交人脈:比起整天待在辦公室內的工作,縫隙工作會落在不同工作場域、接觸不同層級的人群,建立更多元的人脈網絡。

- 年輕時探索多元職涯方向:比起一份正職工作可能需要 3~6 個月試用期才能摸清到底自己是否適合工作,短期工作可以用較低的成本,去探索不同產業或職位。

當然除了優點,縫隙工作對職涯長遠發展也可能存在一些劣勢:

- 專業能力可能有所受限:由於短期性和臨時性工作偏向勞動力工作,如果想要建立一份專業技能或經驗,長期發展可能對未來職涯的轉型有侷限。

- 保險及財務保障:縫隙工作無法享有正職工作投保勞健保,對比自由工作者可以投保自己職業的工會,縫隙工作者選擇勞健保需要多費心。

- 收入高低峰變化大:縫隙工作受大環境的經濟影響,特定季節或時段的需求有明顯高低峰落差,收入來源需開拓更多其他管道。

企業缺工,可以如何善用縫隙工作模式?

既然縫隙工作模式蔚為主流,現在許多產業紛紛面臨缺工問題,企業如何調整用人策略,運用縫隙工作模式來重新調整某些勞務,進而引進外部更多彈性人力?主要策略可以針對職務再設計,將既有職務重新細分,讓原本一人做的事分割給更多人分擔。

首先,企業將高彈性及短期可以執行的工作拆分出來,進而設計成適合縫隙工作的任務。例如有些行政類工作,區分成資料整理、會議紀錄等不同工作來分批外包。或是針對重要節慶、促銷檔期,有大型活動或要大量出貨,就可以招聘臨時的銷售助理、倉儲補貨員來支援。

至於人力的來源管道,初期企業可以在外部的縫隙工作/接案平台,刊登相關工作需求,利用平台的擴散力找到適合的人力。隨著勞動力持續輪調,企業內部就要建立所謂縫隙工作人力池,將過去合作過表現較良好的人力,再回頭找他們持續配合;或是打造內部推薦計畫,開放內部員工引薦身邊親友來做縫隙工作,以擴大人力來源,這也是可行的方法之一。

縫隙工作作為零工經濟的延伸模式,正在重塑台灣的工作生態。對企業來說,縫隙工作模式可以更有效應對人力短缺狀況,藉此提升運營效率與成本效益。放眼未來,隨著科技與零工經濟的持續發展,縫隙工作將成為不可忽視的勞動力新型態,為職場帶來更多可能性。

企業協作軟體 JANDI 如何協助縫隙工作的型態

在導入縫隙工作模式的過程中,企業除了調整用人策略,也更需要建立一套即時、清晰的溝通協作機制。無論是臨時支援的縫隙工作者,或是正在協作的內部成員,都需要有效掌握任務內容、時程安排與回報流程。

這時候,善用像 JANDI 這類的企業通訊協作工具,不但能清楚指派任務、集中工作對話,還能將檔案、待辦事項與訊息整合在一處,讓即時溝通與跨角色協作更順暢。

想了解如何讓縫隙工作者快速融入、提升工作效率?點擊下方圖片,讓我們告訴你更多實用做法!

Comments are closed.